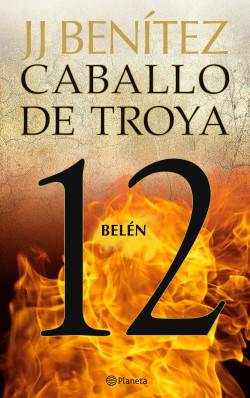

Belén. Caballo de Troya 12 de J. J. Benítez

Belén: Un Viaje al Pasado con Caballo de Troya 12 de J. J. Benítez

Hoy te voy a llevar a un viaje al pasado, a una época llena de misterios y prodigios. Estoy emocionado de hablarte sobre «Belén,» la entrega número 12 de la serie «Caballo de Troya» de J. J. Benítez. Acompáñame en este recorrido por un libro que te sorprenderá y emocionará con su visión única de la vida de Jesús.

Un Viaje en el Tiempo

«Belén» nos transporta a un momento crucial en la vida de Jesús, un período de seis meses entre abril y octubre del año 27 de nuestra era. Durante este tiempo, Jesús se vio obligado a huir para evitar ser capturado por el Sanedrín. Este libro es como un tesoro que revela por qué Jesús no pudo ser un esenio, además de ofrecer un repaso de las principales sectas judías de la época: fariseos, saduceos, escribas, cenotas, esenios, nazirs, entre otros.

Una de las cosas más fascinantes de «Belén» es que nos muestra los prodigios de Jesús que nunca fueron relatados en los evangelios tradicionales. Descubrirás eventos y momentos desconocidos de la vida del Maestro que te sorprenderán y emocionarán.

La Serie «Caballo de Troya» de J. J. Benítez

La serie «Caballo de Troya» de J. J. Benítez es una aventura literaria que comenzó en 1984 con la publicación del primer volumen. A lo largo de los años, Benítez ha llevado a los lectores a un viaje a través del tiempo, explorando la vida de Jesús desde ángulos inéditos y proporcionando una visión única de su legado.

Pros y Contras de «Belén»

Pros:

- Revelaciones Impactantes: «Belén» revela eventos y momentos desconocidos de la vida de Jesús, lo que lo hace profundamente impactante.

- Visión Única: La serie «Caballo de Troya» ofrece una visión única y detallada de la vida del Maestro, que enriquece tu comprensión de su legado.

- Narrativa Envolvente: La narrativa de J. J. Benítez te atrapa y te sumerge por completo en la historia.

Contras:

- Lectura Intensa: La profundidad de la información puede hacer que la lectura sea intensa para algunos lectores.

«Belén» de J. J. Benítez es una joya literaria que te llevará a un viaje en el tiempo para descubrir momentos y eventos desconocidos de la vida de Jesús. La serie «Caballo de Troya» es un testimonio de la dedicación y la pasión del autor por desentrañar los misterios del pasado. Si estás dispuesto a explorar la vida de Jesús desde ángulos inéditos y a sumergirte en una narrativa profunda, entonces «Belén» es una elección que te enriquecerá y te dejará con una nueva apreciación de la historia. ¡No te lo pierdas!

Deja una respuesta